発達障がいと食のこだわり|「白いものしか食べない」を改善するステップ

発達障害

発達障害お子様について、このようなお悩みはありませんか?

- 白いご飯やうどん、ヨーグルトなど、見た目がシンプルで安心感のある食べ物だけを好んで食べる。

- 逆に、色がついていたり、匂いが強かったり、食感が予想と違ったりすると、強い拒否反応を示す。

結論からお伝えすると、「白い物しか食べない=発達障がい」と断定できるわけではありません。

偏食は発達段階でよく見られる行動でもあるため、それだけで判断することは難しいのです。

しかし、発達障がい、特に自閉症スペクトラム(ASD)のあるお子様には、感覚の過敏さや変化への抵抗といった特性が影響し、「白い物しか食べられない」という状況が続くことがあります。

この記事では、家庭でできる対応や、専門的なサポートの活用方法などお伝えしていきます。

「白いものしか食べない」は発達障がいのサインなのか?

発達障がいと白いものしか食べない偏食には関連性があり、感覚過敏や予測可能性の重視といった特性が背景にあることが多いです。

ただし、偏食だけで発達障がいと断定することはできません。

偏食と発達障がいの関連性

発達障がい、特に自閉症スペクトラム障がい(ASD)のあるお子様には、特定の色や形状の食べ物しか受け付けないという食の選択性が見られることがあります。

実は私がこれまでサポートしてきた発達障がいのあるお子様の多くも、何らかの食の問題を抱えていました。

特に色へのこだわりは非常によく見かけますし、中でも「白い食べ物」への執着は本当によく目にする傾向です。

白い食べ物へのこだわりは、以下の発達障がいの特性と関連していることが多いです。

- 感覚過敏:視覚、味覚、嗅覚、触覚などの感覚の過敏さ

- 同一性の保持:変化を好まず、同じパターンを維持したい傾向

- 予測可能性の重視:予測できる状況を好む特性

一般的な偏食との違い

「白いものしか食べない」という現象は、発達障がいに限らず一般的なこどもの偏食期(2~3歳ごろのいわゆる「イヤイヤ期」)にも見られることがあります。

支援の現場で見てきた、両者の主な違いをまとめてみました。

| 一般的な偏食 | 発達障がいに関連する偏食 |

|---|---|

| 一時的で成長とともに改善することが多い | 長期間(数年以上)継続することが多い |

| 気分や環境によって変動しやすい | 一貫して特定のパターンが続く |

| 食べ物への拒否が主 | 食感や色など感覚的な理由が明確 |

| 親の対応で変化しやすい | 通常の対応では変化しにくい |

他のサインとの組み合わせ

私の経験からお伝えすると、「白いものしか食べない」という偏食だけで発達障がいを診断することはできません。

しかし、以下のような他の特徴と合わせて見られる場合は、専門家への相談を検討する目安になります。

- 同年代のこどもと比べてコミュニケーションの取り方に違いがある

- 特定の感覚(音、光、触感など)に対して極端に敏感または鈍感

- 同じ行動やあそびを繰り返す傾向が強い

- 予定の変更に強い抵抗感を示す

- 興味の範囲が極端に狭い、または特定のものへの関心が強い

専門家への相談のタイミング

こんな場合は、小児科医や発達支援の専門家への相談をお勧めします。

- 「白いものしか食べない」状態が6か月以上続いている

- 栄養バランスの偏りが気になる

- 食事の場面での困難さが家族の負担になっている

- 上記の他のサインも見られる

発達障がいと白いものしか食べない偏食には関連がありますが、これだけで判断せず、総合的にこどもの発達を見ることが大切です。

心配しすぎないで、まずはこどもの特性を理解することから始めましょう。

次に、なぜ発達障がいのあるお子様が白い食べ物を好む傾向があるのか、その理由を詳しく見ていきますね。

なぜ発達障がいのこどもは「白いものしか食べない」ことがあるのか

発達障がいのあるお子様が白いものしか食べないのは、感覚過敏や予測可能性の追求、パターン化された行動といった発達障がいの特性が食の選択に影響しているためです。

感覚過敏と食の選択性

これまでの私の経験から、発達障がいのあるお子様の多くが「感覚過敏」や「感覚鈍麻」といった感覚処理の特性を持っていることがわかっています。

特に自閉症スペクトラム障がいのあるお子様は、日常生活のさまざまな場面で感覚の処理に困難を抱えることが多く、その影響が食事の場面でもはっきりと表れるんです。

視覚的な過敏さと白い食べ物の関係

これまでたくさんのケースを見てきて気づいたのですが、視覚的な過敏さを持つこどもにとって、白い食べ物には以下のような「安心できる特性」があります。

- シンプルさ:色の刺激が少なくて視覚的な情報処理の負担が軽い

- 予測可能性:見た目から味や食感が予測しやすい

- 一貫性:白い食べ物は見た目の変化が少ない

私がサポートしてきたこどもたちの多くは、食べ物の「見た目の複雑さ」にとても敏感で、特に色が混ざったり、不規則なパターンがある食品を避ける傾向がありました。

例えば、カレーライスのように色が混ざっている食べ物や、野菜炒めのように複数の色が混在している料理を特に避けるんです。

これはお子様の視点から考えると、とても理解できる行動なんです。

発達障がいの特性と食行動の関連

変化への抵抗とパターン化された行動

発達障がいの特性として「変化への抵抗」や「パターン化された行動」があります。

これらが食の選択に影響して、一度「安全」と認識された白い食べ物に固執する結果になることが多いです。

私が支援してきた経験では、食へのこだわりがある発達障がいのお子様の多くが「食べ物の色」にこだわりを持っていました。

特に白色への選好が最も一般的で、白いご飯、うどん、食パン、ヨーグルトなどが定番の「安全食品」になっていることが多いですね。

白い食べ物に共通する特性

白い食べ物には以下のような共通点があって、これらが発達障がいのあるお子様にとって「安心できる食品」になっていることが多いです。

テクスチャ(食感)の特徴

- 多くの白い食べ物(ご飯、うどん、食パンなど)は比較的均一な食感

- 複雑な食感の混在が少ない

味の特徴

- 比較的マイルドな味が多い

- 刺激の強い香辛料などが少ない

見た目の特徴

- 形状が単純または規則的

- 色の変化や混ざりが少ない

お子様にとって、これらの特徴は「予測できる安心」につながります。

栄養面での懸念

支援の現場で実際に見てきた、白い食べ物だけを摂取し続けることによる栄養面での心配事としては、以下のようなものがあります。

- ビタミンA、C、E、Kなどの不足

- 食物繊維の摂取不足

- 鉄分やその他のミネラルの不足

これらの栄養素の不足は長期的には成長や脳の発達に影響する可能性があるので、偏食が深刻な場合は栄養補助食品や代替食品の検討も時には必要になります。

でも、焦りすぎずに少しずつ改善していくアプローチが一番効果的だということも知っておいてくださいね。

発達障がいのあるこどもが白いものしか食べない背景には、感覚過敏や発達障がい特有の認知特性があります。

これらを理解し、お子様の特性を受け止めることが、適切な対応の第一歩です。

次の段落では、発達障がいのお子様が白いものしか食べない場合の、家庭でできる具体的な対応方法についてご紹介します。

発達障がいのこどもの「白いものしか食べない」への家庭での対応法

発達障がいのあるお子様が白いものしか食べない場合、感覚特性を理解したうえで、無理強いせず段階的にアプローチすることを勧めています。

安心できる食環境づくりと小さな成功体験の積み重ねが大切です。

こどもの偏食を理解することから始める

発達障がいのあるお子様の偏食へのアプローチは、まず「なぜそうなのか」を理解し、現状を受け入れることから始めることが大切です。

お子様の行動には必ず理由があるんです。

その背景を理解することが、対応の第一歩になります。

重要なポイント

- 叱ったり無理強いすることは逆効果になることが多いんです

- 食事の場を不安や緊張の場にしないようにしましょう

- お子様の感覚特性を尊重する姿勢を持ちましょう

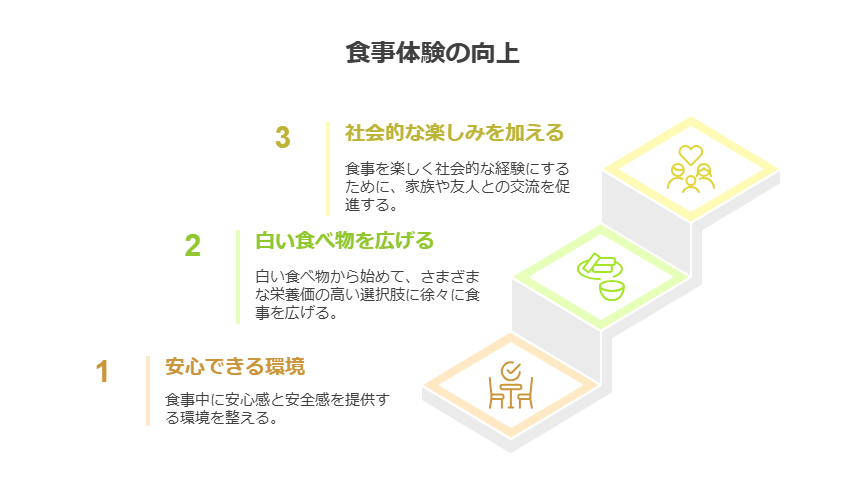

段階的なアプローチ方法

ステップ1:安心できる食環境を整える

私がサポートしてきた多くの家庭では、まず食事環境自体をお子様が安心できる場にすることから始めています。

食事環境の整備は偏食改善の土台となるからなんです。

実践のポイント

- 視覚的刺激の調整:明るすぎない照明、シンプルな食器の使用を試してみてください

- 時間と場所の一貫性:できるだけ同じ時間、同じ場所で食事をとるといいですよ

- 圧力をかけない雰囲気:「食べなければならない」というプレッシャーを減らしましょう

- ポジティブな経験の提供:食事の時間を楽しい時間にする工夫をしてみてください

実際に支援した家庭では、食卓に置く物を減らして視覚的な刺激を減らしたり、カラフルな食器ではなく白や淡い色の食器を使用したりする工夫が効果的でした。

こういった小さな変化が大きな違いを生むことがあります。

ステップ2:白い食べ物を起点に少しずつ広げる

白い食べ物を基点として、少しずつ変化を加えていく方法が効果的です。

これは私が支援してきた中で最も成功率が高かったアプローチです。

具体的な方法(視覚的変化の最小化)

- 色の段階的導入:

- 白いご飯に極少量のふりかけを振る(最初は粒が見えない程度に)

- 白いうどんに少量の青のりをかける

- 白いパスタに少量のバターや薄いクリームソースを加える

- 形状の維持:

- 同じ形状のまま色だけを少しずつ変える

- 例:白いご飯→薄い炊き込みご飯→通常の炊き込みご飯

- 一貫性のある変化:

- 毎回同じ「少しの変化」を繰り返し、慣れてきたら少しずつ変化を大きくする

実際の支援では、最初の変化はほとんど気づかないレベルから始め、お子様が「これは大丈夫」と認識するまで同じレベルを続けることがポイントです。

焦って変化を大きくすると、せっかくの進歩が台無しになることもあるので、ゆっくり進めていくことがポイントです。

ステップ3:食事を楽しい社会的経験にする工夫

私の経験では、発達障がいのあるお子様の食事改善に最も効果的だったのは、「食べることへのポジティブな感情の形成」です。

食事が楽しい時間だと感じられると、新しい食べ物への抵抗感が少しずつ和らぐことが多いんです。

実践アイデア

- あそび要素の導入

・白い食べ物から徐々に色が増える「レインボーチャレンジ」

・同じ食感で色が違う食品の「探検」ゲーム - お子様を調理に参加させる

・白いご飯にのせるトッピングを選んでもらう

・白い食材から始める簡単な調理体験 - 成功を称える

・小さな挑戦や変化を大いに褒める

・視覚的な記録(チャートなど)で進歩を「見える化」する

効果的だった保護者の工夫例

私がサポートしてきた家庭の中から、特に効果的だった事例を紹介します。

事例1:視覚的な抵抗を減らす工夫

東京都在住のAさん(7歳自閉症スペクトラム障がいのお子様のお母様)

事例2:同じ食材の異なる調理法

大阪府在住のBさん(5歳発達障がいの疑いのあるお子様のお父様)

成功体験の積み重ねの大切さ

私の支援経験からいえば、小さな成功体験の積み重ねが、長期的な食事パターンの改善につながります。

大切なのは以下のポイントです。

- 一度に大きな変化を求めない

- お子様のペースを尊重しましょう

- お子様自身が「できた」という体験を増やしていきましょう

- 長期的な視点で見守る姿勢を持ちましょう

発達障がいのあるお子様が白いものしか食べない問題に対しては、感覚特性を理解した段階的なアプローチが効果的です。

焦らず、お子様のペースに合わせて少しずつ進めていくことが大切です。

家庭での対応だけで難しい場合は、専門家のサポートを検討することも良い選択です。

最後に、専門家への相談方法や長期的な視点についてお伝えします。

専門家のサポートも検討しよう|いつ・どこに相談するべきか?

発達障がいと白いものしか食べない偏食の問題が長期化・深刻化している場合は、専門家のサポートを検討してみてください。

適切な支援と長期的な視点を持つことで、多くのお子様は徐々に食の幅を広げていくことができます。

専門家への相談のタイミング

このような場合は、専門家への相談を検討すると良いでしょう。

- 偏食が6か月以上続き、家庭での工夫だけでは改善が見られない

- 体重の増加が年齢相応でない、または体重減少がある

- 栄養不足の兆候(疲れやすい、皮膚の状態が悪いなど)が見られる

- 食事の場面が家族全体にとってストレスになっている

- お子様自身が食事に関して不安や苦痛を強く感じている

私の経験では、発達障がいの可能性があるお子様の偏食が長期間続く場合は、複数の専門分野からのアプローチが有効なことが多いです。

一つの視点だけでなく、医学、心理、感覚統合、栄養などの多角的な視点からサポートを受けることで、より効果的な支援につながりますよ。

専門家による効果的アプローチ

各専門家がどのようなサポートを提供できるのかをご紹介します。

小児科医・小児精神科医の役割

- 発達全般の評価

- 医学的な観点からの栄養評価

- 必要に応じた薬理学的サポートの検討

- 他の専門職への紹介

実際の支援では、医師はお子様の全体的な健康状態を評価し、発達障がいの診断や評価を行います。

医学的な観点から見て、偏食が身体的健康に影響していないかを確認することが重要です。

発達心理士・臨床心理士のアプローチ

- お子様の認知・行動パターンの評価

- 認知行動療法的アプローチの提案

- 家族全体へのサポート

心理士はお子様の行動パターンを分析し、食事に関する不安や恐れを軽減するためのアプローチを提案します。

また、保護者の心理的負担を軽減するためのサポートも行ってくれます。

作業療法士・感覚統合療法の専門家

- 感覚処理の特性評価

- 感覚統合療法による介入

- 食事環境の調整提案

感覚過敏のあるお子様には、感覚統合アプローチが非常に効果的です。

作業療法士はお子様の感覚処理の特性を評価し、食事に関連する感覚過敏を軽減するための具体的な方法を提案してくれます。

栄養士・管理栄養士のサポート

- 栄養評価と必要に応じた補助食品の提案

- 受け入れやすい食品の提案

- 調理法のアドバイス

栄養士は、白い食べ物だけでも栄養バランスを最大限に良くする方法や、必要に応じて栄養補助食品を提案してくれます。

また、お子様が受け入れやすい新しい食品や調理法についてのアドバイスも行ってくれます。

相談できる専門機関

保護者の方々にお勧めしている相談機関は、以下の通りです。

- 発達障がい支援センター

- 全国に設置されている公的な相談支援機関

- 初回相談の窓口として適している

- 費用が無料または低額で、専門的な相談が可能

- 医療機関

- 小児科、小児精神科、発達障がい専門クリニック

- 医学的な評価と他職種連携の中心となる

- 保険診療が適用される場合が多い

- 療育センター・児童発達支援センター

- 多職種連携による総合的な支援

- 日常生活に即した実践的なアドバイス

- 定期的な通所支援も受けられる

- 保健センター・保健所

- 乳幼児健診などで相談できる身近な窓口

- 専門機関への紹介もしてもらえる

- 地域の子育て支援情報も得られる

これらの機関は地域によって名称や体制が異なる場合がありますので、お住まいの地域の自治体窓口で情報を得ることをお勧めします。

お近くの相談窓口を見つけるのにお困りでしたら、まずはお住まいの市区町村の福祉課や子育て支援課に問い合わせてみてください。

初回相談時に伝えるべきポイント

専門家に相談する際は、以下の情報を整理しておくと良いと思います。

- いつから偏食が始まったか

- 現在食べられるものと食べられないものの具体的なリスト

- これまで試してきた対応方法とその結果

- 家族の食事状況(誰と、どのような環境で食べているか)

- 発達の気になる点(言葉、社会性、感覚過敏など)

- お子様の強みや得意なこと(興味のあること、好きな活動など)

メモやリストにしておくと、相談時に伝え忘れを防ぐことができます。

また、専門家にお子様の全体像を伝えることが、適切な支援につながります。

お子様の「できること」「好きなこと」も伝えることで、より効果的な支援につながることが多いんです。

長期的な視点の大切さ

私は支援経験を通じて、発達障がいのあるお子様たちの食の問題を見てきました。

その中で確信を持って言えるのは、約8割のお子様は、適切な支援と環境調整により、徐々に食べられるものの幅が広がっていくということです。

心に留めておきたいポイント

- 食の幅が広がるのは一般的に緩やかなプロセスです

- 進歩と後退を繰り返しながら少しずつ改善していきます

- 焦らずお子様のペースを尊重することが長期的には効果的

- 食事の質だけでなく、食事を通じた肯定的な経験の積み重ねも大切です

私が関わった多くのケースでは、数ヶ月から数年の時間をかけて少しずつ改善していきました。

中には1〜2年は変化が見られなかったものの、その後急に食べられるものが増えていったケースもあります。

「今は変化がない」と感じても、その間にお子様の中では少しずつ準備が整っていることもあるんです。

発達障がいのあるお子様の「白いものしか食べない」という偏食には、専門的な理解と継続的なサポートが効果的です。

家庭での対応と専門家のサポートを組み合わせ、長期的な視点で取り組むことで、多くのお子様は徐々に食の幅を広げることができます。

最後に、大切なのは「食べるものの種類」だけでなく、「食事の時間」そのものをお子様にとって肯定的な経験にすることです。

食事が楽しく安心できる時間になることが、長期的な食の発達につながります。

どうか焦らず、お子様の小さな変化を喜びながら、一緒に歩んでいってくださいね。

- 国立精神・神経医療研究センター (2021) 「自閉症スペクトラム障がいのあるこどもの感覚特性と食行動に関する調査」

- 本田真美 (2019) 『発達障がいのこどもの食事サポートガイド』東京大学出版会

- 国立障がい者リハビリテーションセンター (2022) 「発達障がい児の感覚処理特性と日常生活への影響に関する研究」

- 山本晴義 (2020) 「自閉スペクトラム症の食行動特性に関する研究」大阪大学医学部紀要

- 東京都発達障がい支援センター (2021) 「発達障がい児の食事に関する実態調査報告書」

- 日本小児栄養研究会 (2023) 『こどもの偏食と栄養:最新の知見と対応』医学書院

- 日本発達障がいネットワーク (2022) 『発達障がいのあるこどもの感覚特性への対応ガイドブック』

- 佐々木洋光 (2021) 「発達障がい児の食行動問題への環境調整アプローチ」東京医科歯科大学紀要

- 国立成育医療研究センター (2023) 「発達障がい児の食事支援に関する実践研究」

- 日本発達障がい学会 (2022) 「発達障がいと食行動の関連性:最新の研究動向」学会誌Vol.40

- 日本小児科学会 (2023) 「発達障がい児の栄養と食事に関するガイドライン」

- 田中康雄 (2022) 「発達障がいと食の問題:医療的視点からの考察」東京小児医療センター紀要

- 日本作業療法士協会 (2021) 「感覚統合アプローチによる食事支援の実践報告」

- 厚生労働省 (2023) 「発達障がい児支援ガイドライン」

- 国立障がい者リハビリテーションセンター (2024) 「発達障がい児の食行動の長期的変化に関する追跡調査」