発達障がいのこどもは耳からの情報が苦手?家庭・学校での支援方法について

発達障害

発達障害発達障がいのあるこどもには、耳からの情報を聞き取ることが苦手で、学校や家庭で思ったように理解できない場面があります。

これは、発達障がいの特性として、注意や情報処理の負荷が高くなることが関係していることもあります。

しかし、適切な工夫や支援を取り入れることで、少しずつ日常の困りごとを軽減し、本人の自信や安心感も育てることができます。

この記事では、耳からの情報が苦手なこどもに対して家庭や学校ですぐに実践できる工夫をわかりやすく解説します。

発達障がいのこどもは耳からの情報が苦手?

「耳からの情報が苦手」というのは、耳の聞こえが悪いわけではなく、耳から入ってくる言葉や音を脳で理解するのが難しい状態を指します。

この困難さは、学校での学習や家庭での指示、友達や家族とのコミュニケーションなど、さまざまな場面に影響します。発達障がいの特性として現れることが多いですが、診断がなくても見られる場合があります。

発達障がいとの関係

耳からの情報が苦手な状態は、発達障がいのあるこどもによく見られる特性の一つです。

たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などのこどもに、この困難が現れることがあります。

ただし、発達障がいの診断がなくても、同じような聞き取りの困難が見られる場合があります。もし困難の度合いや日常生活への影響が気になる場合は、専門家に相談することも安心につながります。

発達障がい以外のケース(APDなど)

耳からの情報をうまく処理することが苦手な状態は、発達障がいのある人だけでなく、診断のない人にも見られます。

その代表例が「聴覚情報処理障害(Auditory Processing Disorder:APD)」です。近年では「聞き取り困難症(LiD)」という呼び方も使われており、日本でも徐々に認知が広まっています。

APDとは、耳の聴力自体には問題がないのに、脳の聴覚神経系が音の情報をうまく処理できないことで、言葉の聞き取りが難しくなる状態のことです。

つまり、聞こえないわけではなく、脳で情報を整理・理解するのが苦手ということです。

APDが生じる背景には、さまざまな要因があります。

-

発達的要因:ADHDやASDなどの発達障がいに伴って起こる場合で、脳の発達の偏りが影響しています。

-

認知的要因:発達障がいほどではないものの、注意力や記憶力の特定の弱さが原因となる場合があります。

-

心理的要因:強い不安や慢性的なストレスが、話を聞くための脳の力を消耗させ、聞き取り困難につながる場合があります。

-

器質的要因:脳卒中や頭部外傷などによって後天的にAPDが生じることもあります。

APDの症状は、発達障がいで見られる聞き取りの困難と似ています。例えば、聞き返しが多い・騒がしい場所で話を聞くのが特に苦手・長い話や複雑な説明が理解しにくいといったことが挙げられます。

さらに、発達障がいやAPDと診断されないものの、日常生活で「聞き取りにくさ」を感じる人も少なくありません。これはいわゆる「グレーゾーン」の状態です。

こうした人々は、公的な支援制度の対象にならないこともありますが、困難の原因は脳の情報処理の特性にあります。周囲から「聞く気がない」「集中力が足りない」と誤解されやすいのも事実ですが、本人の努力不足ではないことを理解することが大切です。

「聴覚過敏」と「耳からの情報が苦手」の違い

「聴覚過敏」と「耳からの情報が苦手」は、似ているようで実は違います。

どちらの困りごとかによって、家庭や学校でのサポートの仕方も変わるので、まず区別して理解することが大切です。

聴覚過敏とは?

聴覚過敏とは、特定の音に対して強い不快感や痛みを感じる状態です。

聴覚過敏の具体例

- 運動会のピストル音

- 救急車のサイレン

- 赤ちゃんの泣き声

聴覚過敏の支援方法

- イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンで音を遮る

- 音の強い刺激を避ける環境調整

耳からの情報が苦手な状態とは?

音そのものは不快ではありませんが、耳に入った言葉の意味を理解するのが難しい状態です。複数の指示や騒がしい環境で、聞いたことをすぐに理解・実行することが困難になります。

「耳からの情報が苦手」の具体例

- 「歯を磨いて、服を着替えて、朝ごはんを食べて」と言われたとき、最初か最後の一つしかできない

- 教室で先生が一斉に話す指示を理解できない

- 友達の会話についていけない

具体的な支援方法

- 絵カードやメモで情報を補う

- 話すときは一度に一つずつ伝える

- 環境を整えて、雑音を減らす

大切なのは、診断の有無にかかわらず、困難がある場合はこどもに合わせた支援や工夫を行うことです。「聞く気がない」「集中力がない」と誤解せず、少しずつ理解しやすい形で情報を伝えることが重要です。

「耳からの情報が苦手」という困りごとが起きやすい場面

耳からの情報を処理するのが苦手なこどもは、状況によって困難さの程度や形が変わります。

幼児期の簡単な指示の聞き漏らしから、成人期の職場での複雑なコミュニケーションまで、この困難は生涯にわたって影響を与えることがあります。

この章では、ライフステージごとに起こりやすい困りごとを具体的に解説します。

幼児・小学生の場合:先生の指示や家庭での声かけ

幼児期から小学校低学年にかけては、家庭や園、学校の比較的構造化された環境で、主に口頭の指示に関する困難が現れます。たとえこどもが言葉を聞き取れても、その意味を理解したり、複数の指示を同時に覚えて実行したりすることが難しいことがあります。

例えば、保育士や教師が「おもちゃを片付けて、上着を着て、帽子をかぶって外に出ましょう」と指示した場合、

最初の「おもちゃを片付ける」だけしかできなかったり、

何をすればいいか分からず立ち尽くしてしまうことがあります。

これは、耳から入った情報を一時的に記憶する「ワーキングメモリ」の容量が限られているためです。

具体的な場面としては、

- 教室で先生が全体に話す一斉指示が周囲のざわめきにかき消される

- 家庭で親が家事をしながら別の部屋から声をかける

こうした場合、こどもは指示をうまく処理できません。

また、言葉を聞き取れても意味を誤解して、全く違う行動をとってしまうこともあります。

こうした経験が繰り返されると、周囲から「言うことを聞かない」「ぼーっとしている」と誤解されやすく、叱られる機会が増えてしまいます。

中高生の場合:グループ活動や授業中のディスカッション

思春期に入ると、学習内容が難しくなり、友人関係も複雑になります。そのため、聴覚情報処理の困難はより顕著になり、従来のやり方では対応しきれなくなります。

・中学校や高校の授業

中学校や高校の授業では、先生の話すスピードが速く、内容も抽象的です。

板書を写しながら先生の説明を聞くという「ながら作業(マルチタスク)」は、耳からの情報処理が苦手な生徒にとって非常に困難です。

話を聞くことに集中するとノートが取れず、ノートに集中すると話の内容が頭に入らないというジレンマに陥ります。

・グループディスカッション

グループディスカッションでは、複数人が同時に話します。

誰の発言に注意を向ければよいか分からず、会話の流れについていけなくなります。

・友人同士の雑談

友人同士の雑談では、冗談や皮肉の理解が遅れ、コミュニケーションの輪から外れてしまうこともあるでしょう。

大学などでは、講義室の広さや周囲の雑音の影響で、教授の話を聞き取るのがさらに難しくなる場合があります。

成人の場合:会議、電話対応、雑音のある環境

成人になると、職場での聴覚情報処理の困難は業務遂行やキャリア形成に直接影響します。

オープンオフィスや工場、BGMのある店舗など、多くの職場環境は聴覚的刺激にあふれており、必要な情報と不要な情報を選ぶことが困難です。

・会議の場

複数人が発言する会議では議論の要点を把握するのが難しく、電話対応では相手の表情や口の動きが見えないため、聞き取りミスが起こりやすくなります。

・曖昧な口頭での指示

曖昧な指示や立ち話での口頭指示は、聞き漏れや誤解の原因になります。

コールセンターや騒音の多い飲食店・工場などの職種では、特性上、困難を強く感じることがあります。

心理的な悪影響:叱責や失敗体験による自己肯定感の低下

耳からの情報がうまく処理できない経験が繰り返されると、周囲からの叱責や失敗体験が積み重なり、自己肯定感が低下することがあります。幼少期から「ちゃんと聞きなさい」「また忘れたの?」と叱られると、こどもは「自分はダメだ」「努力が足りない」と考えてしまいます。

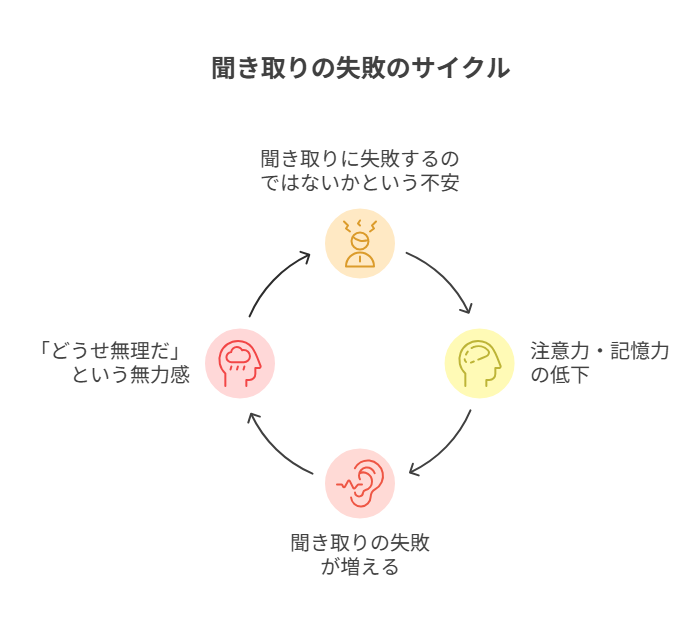

この自己肯定感の低下は悪循環を生みます。

- 聞き取りに失敗するのではないかという不安や緊張が高まる

- 注意力や記憶力がさらに低下する

- 聞き取りの失敗が増える

- 「どうせ無理だ」という無力感に陥りやすくなる

- →1に戻って繰り返す

そのため支援では、環境調整やスキル訓練と並行して、できたことを褒める、努力を認める、愛情を示すなど、心理面のケアが不可欠です。

なぜ耳からの情報が苦手になるのか?原因とメカニズム

「耳からの情報が苦手」という困難は、本人の意欲や努力不足が原因ではなく、脳の働き方の特性によって生じます。

特に、情報を一時的に保持して処理する力(ワーキングメモリ)、情報を素早く理解する力(処理速度)、そして必要な情報に注意を向ける力(注意の制御)の三つが深く関わっています。

これらの特徴を理解することで、こどもに合わせた支援のヒントを見つけやすくなります。

ワーキングメモリの弱さ

ワーキングメモリとは、情報を一時的に覚えながら同時に処理する脳の働きで、例えるなら「脳のメモ帳」のようなものです。会話を理解したり、計算や読み書きをしたりするときに使われます。

耳から聞こえる言葉は次々と流れていくため、意味を理解するにはワーキングメモリで情報をつなぎ合わせる必要があります。しかし、容量が小さいと途中で忘れてしまったり、複数のことを同時に処理するのが難しくなります。たとえば、朝の支度で「歯を磨いて、服を着替えて、朝ごはんを食べて」と言われたとき、最初か最後の一つしかできないことがあります。

ワーキングメモリの弱さは、特にADHDの特性を持つこどもに多く見られ、口頭指示の聞き取りが難しい原因となることが多いです。

処理速度の遅れ

処理速度とは、脳が情報をどれだけ速く正確に理解し反応できるかを示す能力です。会話や授業はリアルタイムで進むため、脳の処理速度が追いつかないと、話の内容を理解する前に次の情報が来てしまいます。

この遅れがあると、ワーキングメモリに情報を保持できても、処理に時間がかかるため次の情報で上書きされてしまい、結局断片的な理解に留まることがあります。たとえば、友達の会話や授業の説明を途中で聞き逃してしまうのはこのためです。

背景の音が多いと聞き取りにくい(注意の分散)

人間の脳には、必要な情報に集中し、不要な情報を無視する「選択的注意」という機能があります。

しかし、発達障がいのあるこどもでは、この機能がうまく働かないことがあります。教室のざわめきやBGM、隣の席の音など、あらゆる音が同じくらい重要に感じられ、どこに注意を向けていいか分からなくなります。

結果として、話の内容を理解するのが難しくなり、脳が疲れてしまうこともあります。静かな一対一の場面では問題がなくても、少し騒がしい環境では急に聞き取りが困難になるのはこのためです。

家庭・学校でできる「耳からの情報が苦手な子」の支援方法

耳からの情報処理に困難を抱えるこどもへの支援は、本人の努力だけに頼るのではなく、周囲の環境や情報の伝え方を工夫することが基本です。

ここでは、家庭や学校ですぐに取り入れられる具体的な支援方法をご紹介します。

視覚支援(絵カード・ホワイトボード・チェックリスト)

耳で聞く情報を補うために、視覚で確認できる情報を活用する方法です。

視覚情報は自分のペースで確認でき、ワーキングメモリ(頭の中で情報を一時的に保持して処理する力)への負担を減らせます。

-

幼児期(就学前のこども:3歳~6歳)

一日の流れを絵カードや写真で順番に示す。「朝の支度」「歯磨き」「服を着替える」など、1枚ずつ並べて見える場所に貼る。指示は言葉と併用して、こどもが自分で順番を確認できるようにする。 -

学齢期(小学校入学~中学校卒業)

・板書:教師は口頭での説明に加え、要点を黒板に書き出す。色チョークで重要部分を強調するとわかりやすい。

・プリント・チェックリスト:宿題や授業内容をプリントで配布し、持ち物や提出物をチェックリストにしてこどもが自分で確認できるようにする。

・家庭でのホワイトボード:今日の予定や親からの伝言を書き出し、いつでも確認できるようにする。

伝え方を工夫する(短く区切る/一度に一つ)

長い文章や複数の指示はワーキングメモリに負担をかけ、理解を難しくします。

情報は「一度に一つ、具体的に」伝えることが大切です。

-

短く具体的に:「あれ取って」ではなく「机の上の赤い本を取ってください」と伝える。

-

一度に一つずつ:「宿題をして、お風呂に入って、歯を磨いて」ではなく、「まず宿題をしましょう」と伝え、終わったら次の指示を出す。

-

注意を引いてから話す:話す前に名前を呼ぶ、肩を軽くたたくなどして、注意をこちらに向ける。

-

復唱を促す:指示の後に「今、何をするか言ってみて?」と聞き、理解度を確認する。

ICTを活用する(録音・リマインダー・タブレット)

情報通信技術(ICT)は、耳からの情報を視覚化したり、記録して繰り返し確認したりするのに役立ちます。

ICTとは、パソコンやタブレット、スマホを使って情報を見たり聞いたり記録したりする技術のことです。授業やあそびの内容を文字や音声で残したり、アプリで宿題の予定を管理したりすることも含まれます。

-

録音:授業や会話を録音して後から自分のペースで聞き直す。

-

音声文字変換アプリ:会話や授業の音声をリアルタイムで文字に変換して表示する。

-

タブレット端末:

・リマインダー機能で宿題や提出物の期限を通知。

・カメラで板書やプリントを撮影して保存。

・音声読み上げ機能付きデジタル教科書で読むことを補助。

文部科学省も特別支援教育におけるICTの積極的な活用を推進しています 。

出典:文部科学省|特別支援教育における ICTの活用について

環境を調整する(静かな場所・座席の工夫)

物理的な環境を調整することで、集中して話を聞いたり、学習に取り組んだりすることができるようになります。

不要な聴覚刺激を減らすため、背景音が少ない場所を選ぶことが重要です。

-

座席の工夫:教師の声が聞きやすく、窓や廊下の刺激が少ない場所に座る(例:前列中央)。

-

雑音の低減:机の脚に緩衝材をつけ、床との接触音を減らす。

-

静かな空間の確保:テストや集中作業は別室や図書室で行う。

-

掲示物の整理:黒板周りの情報を減らし、必要な情報に集中できる環境を作る。

学校での「合理的配慮」とは?

「合理的配慮」とは、障害のあるこどもが、障害のないこどもと同じように教育を受けるために必要なサポートや環境の工夫のことです。学校や教育機関は、こども一人ひとりの特性や困難さに応じて、過度な負担にならない範囲で授業や学習環境を調整することが求められます。

具体的には、口頭での指示だけでなく板書やプリントで内容を補足したり、タブレットやPCを使って授業内容を記録したりすることが該当します。また、試験の際に時間を延長したり、別室で受験できるようにすることも合理的配慮の一例です。

2024年4月からは、この合理的配慮の提供が私立学校や民間事業者にも義務化されました。つまり、すべてのこどもが自分の特性に合った形で学習できるよう、学校や教育の場で必要な工夫を行うことが法律で求められるようになったのです。

出典:令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

- 板書やプリントで口頭指示を補う

- ICT機器(タブレット・PC)の使用を認める

- FM補聴システムなどで教師の声を直接届ける

- 試験時間の延長、別室受験、問題文の読み上げ

- 授業資料やプリントを事前配布して予習できるようにする

耳からの情報が苦手な子におすすめ!こどもプラスの運動プログラム3選

耳からの情報処理や集中力を伸ばすためには、あそびや運動の中で「聞く→理解する→判断する→行動する」という一連の流れを体験することが効果的です。ここでは、弊社の運動療育プログラムの中から、特に認知スキルの向上に役立つ3つのあそびをご紹介します。

1. 方向ジャンプゲーム

このゲームでは、指示を聞く力、理解力、判断力、反応力を養います。指示を聞いてから動くまでの一瞬の判断が、こどもの思考と行動の連動力を高めます。

手順

-

指導者とこどもたちが向き合って立つ

-

指導者がリズムに合わせて「前」「後ろ」と指示を出す

-

こどもは両膝をくっつけたまま、指定方向にジャンプ

-

慣れてきたら「右」「左」を追加し、指示通りにジャンプする

-

指示を聞く→理解する→判断する→ジャンプする、という流れを意識する

・隣の子とぶつからないよう十分な間隔を取りましょう

・安全な床(マットやカーペット)で実施しましょう

2. 足きりごっこ

聞く力、記憶力、判断力、瞬発力、抑制力(我慢する力)を育てます。指示を瞬時に理解し、適切に行動することが求められるため、集中力や判断力も自然に鍛えられます。

手順

-

参加者で手をつないで輪になる

-

指導者は輪の中央に立ち、縄を床に置いたまま回す

-

指導者が「足!」と言ったらジャンプ、「頭!」と言ったらしゃがむ

-

慣れてきたら、指示と逆の動きを行う(「足!」でしゃがむ、「頭!」でジャンプ)

・隣の子とぶつからないよう距離を確保しましょう

・慣れてきたら、指示の順序やタイミングを変えて難易度を調整してみましょう

-

3. 忍者平均台

- バランス力、聞く力、集中力を養います。平均台を渡る際の注意力や、途中での指示に応じて動く柔軟性が身につきます。

- 手順

-

低い平均台から開始し、こどもを1人ずつ渡らせる

-

怖がる子には2本並べたり、手をつないでサポート

-

慣れてきたら、音を立てずに渡る、途中でポーズを決める、後ろ向きで渡るなどアレンジ

-

指導者が手をたたいたら、その場でしゃがんで隠れる動作を行う

・安全マットを敷く、サポート者がそばで支えてあげましょう

・慣れてきたら、指示に応じた行動を取り入れ、聞く力と集中力をさらに鍛えることができます

耳からの情報が苦手なとき・本人が取り組める工夫

耳からの情報を処理するのが難しいこどもや大人は、周囲の支援と合わせて、自分自身でもできる工夫を身につけることが大切です。

これにより、自立心や自信を育て、日常生活や学習・仕事での困難を少しずつ管理できるようになります。

以下では、すぐに実践できる具体的な方法を紹介します。

メモやノートを取る習慣

耳で聞いた情報はすぐに忘れてしまうことがあります。情報を紙やスマートフォンなどに書き留めることで、忘れや誤解を防ぎ、あとで見返すこともできます。

-

常時携帯:小さなメモ帳やスマホをいつも持ち歩き、思いついたことをすぐ書き留める。

-

構造化:日付やToDoリスト形式でまとめ、後で見返しやすくする。

-

デジタルツールの活用:スマホのメモアプリやリマインダー機能を使い、時間指定で通知を受ける。

-

依頼する:重要な内容は口頭だけでなく、メールやチャットなど文章で共有してもらうよう周囲にお願いする。

聞き返す・確認するスキル

わからないことは「わからない」と伝えて聞き返すことが、誤解や失敗を防ぐ大切な方法です。ためらわず確認する習慣を持つことが、自信にもつながります。

-

定型句を覚える:「もう一度お願いします」「〇〇という理解で合っていますか?」など、安心して使える言い方を準備する。

-

要約して確認する:相手の話を自分の言葉で言い換えて確認する。「つまり、〇〇すればいいのですね」と確認するだけで理解が深まる。

-

タイミングを工夫する:話の区切りや質問のタイミングで聞き返す練習をする。

ノイズキャンセリング機器の活用

周囲の雑音で集中が難しい場合、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンやヘッドホンを使うと、聞きたい音に集中しやすくなります。

-

学習・作業中:自宅や図書館などで雑音を減らし、集中力を高める。

-

通勤・通学時:電車やバスの騒音による疲れを軽減する。

※触覚過敏がある場合は、装着感が不快に感じることもあります。購入前に店舗で装着を試すことをおすすめします。

事前準備(資料や話の流れを確認する)

授業や会議の前に資料や内容を確認しておくと、当日の理解がスムーズになります。初めて聞くことも、あらかじめ情報を知っておくと落ち着いて取り組めます。

-

学校での活用:授業で使うスライドやプリントを事前に共有してもらう。必要に応じて支援室を通して依頼することも可能。

-

職場での活用:会議前に議題や資料に目を通し、全体像を把握しておくことで、発言や参加がしやすくなる。

これらの工夫は、周囲のサポートに頼るだけでなく、本人が自ら困難を乗り越えるための「武器」を整えることにつながります。

少しずつ実践することで、自信と主体性を育む大きな一歩となります。

専門機関や相談先

耳からの情報を聞き取ることが苦手で困っている場合、ひとりで悩まず、専門知識や支援をもつ機関に相談することが大切です。

日本には医療、福祉、教育、仕事など、さまざまな分野で困難を支援する機関や相談窓口があります。ここでは、診断から具体的な支援の利用まで、知っておきたい相談先をご紹介します。

発達障がい者支援センター・相談窓口

発達障がい者支援センターは、発達障がいのある方やその家族の相談に応じ、地域の関係機関と協力して支援を行う拠点です。日常生活での困りごとや子育て、就労に関する課題など、幅広い相談を受け付けています。

また、必要に応じて医療機関や福祉サービス、学校などとつなぎ、本人が受けられる支援のネットワークを整えてくれます。地域住民や関係者向けに、発達障がいへの理解を深める研修や啓発活動も行っています。

どこに相談すればよいか迷ったときは、まず支援センターに連絡することが、安心できる支援への第一歩です。

医療機関での評価(発達検査・APD評価)

聞き取りにくさの原因を正しく知るためには、医療機関での評価が必要です。

まず耳の聴力に問題がないかを確認し、その上で雑音の中で言葉を聞き取る力や左右の耳での情報処理能力を評価します。また、必要に応じて心理・発達検査で記憶や思考の速さも調べます。

最近では、APDや聞き取りの困難に特化した医療機関も増え、より専門的なサポートが受けやすくなっています。

評価のプロセス

- 問診・質問紙:日常生活での困難さを聞き取り、チェックリストなどで確認

- 標準聴力検査:難聴ではないことを確認

- 行動学的検査:雑音下での聞き取りや、両耳からの情報処理能力を評価

- 発達検査:心理・発達検査で認知特性を評価

言語聴覚士(ST)のサポート

言語聴覚士(ST)は、言葉や聞こえ、コミュニケーションの支援を専門とする資格を持つ専門職です。

医療や療育、福祉の現場で、聞き取りの困難に関する評価や支援を行います。

言語聴覚士は、専門的な検査で聞き取りの能力を評価するだけでなく、雑音の中で音を聞き分ける練習や、メモの取り方、聞き返し方といった日常で役立つ具体的な対処法を教えてくれます。

また、補聴援助機器の使い方をアドバイスしたり、こどもの場合は言葉の発達や発音のサポートも行ったりします。

こうした支援を通して、本人が日常生活で少しずつ自信を持って取り組める環境が整えられます。

福祉サービスの利用と合理的配慮について

診断を受けることで、公的な福祉サービスや学校・職場での配慮を利用しやすくなります。

福祉サービスを利用するには、市町村の障害福祉担当窓口に申請が必要で、医師の診断書や場合によっては障害者手帳が求められることもあります。

学校や職場で合理的配慮を希望する場合は、まず本人や保護者から困っていることや希望する配慮を具体的に伝えることが大切です。そのうえで、学校や事業者と一緒に、無理のない範囲でどのような配慮が可能か話し合い、合意した内容を実施します。配慮が適切に機能しているかは、定期的に見直しが必要です。

学校や職場で配慮を希望する場合の流れ

- 意思の表明:本人や保護者から、困っていることや希望する配慮を具体的に伝える

- 建設的な対話:学校や事業者と、無理のない範囲で可能な配慮を話し合う

- 配慮の決定と実施:合意した内容を実施

- 評価と見直し:定期的に配慮が適切に機能しているか確認し、必要に応じて改善

本人だけで交渉が難しい場合は、発達障がい者支援センターや障害者就業・生活支援センターなどが間に入り、調整をサポートしてくれます。

これらの社会資源を活用することは、困難を乗り越えながら自分らしい生活や学び、仕事を続けるうえでとても大切です。

発達障がいの特性を理解しながら、本人と家族が無理なく取り組める工夫と専門的な支援を組み合わせることで、少しずつ日常の困りごとを軽減し、その子らしい成長を支えていくことができます。