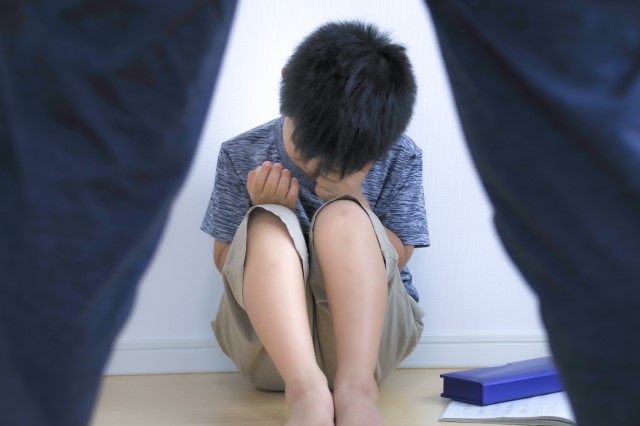

ASDで不安が強い子の不安を和らげる方法【理由から詳しく解説】

自閉症スペクトラム

自閉症スペクトラムASDの「いつもと同じ」行動の裏には大きな不安が隠れています。

- いつも同じ時間に出る

- 同じ電車に乗る

- 同じドアから入る

- 同じ物を食べる

ASDの人による、このような行動は、まじめだからやっているのではありません。

生きている上で常に大きな不安を感じていて、

そうしなければ怖くていられない恐怖のようなものを感じている

ことも1つの原因とされています。

こうした不安が強い子や、恐怖・ストレスの多い中で必死に生きている発達障がいのこどもたちには安心して落ち着いて生活が送れるための

サポートが必要です。

ASD(自閉スペクトラム症)で不安が強くなる3つの根本原因

ASDで不安が強くなるのは、脳の機能や感覚の処理方法に特徴があることが、科学的に明らかになっています。

まず、この3つの根本的な原因を理解することで、お子さんの行動により深く共感し、適切なサポートができるようになります。

ASDの人が感じる「強い不安」の背景には、脳の働きの違いがある

ASD(自閉スペクトラム症)のある方は、脳の働き方の特徴によって、不安を感じやすくなる傾向があります。

これは、意志の問題ではなく、脳内の神経伝達物質や反応の仕方が違うためです。

セロトニンの働きに違いがある

「セロトニン」は、私たちの気分や安心感を保つために重要な脳内物質です。

ASDのある方では、血液中のセロトニンが通常より高い(高セロトニン血症)という研究結果が多く報告されています。

しかし、血液中のセロトニンが多くても、脳内でうまく働いていない可能性があるのです。

2024年に藤田医科大学が発表した研究では、セロトニンの働きが脳の興奮と抑制のバランスに関係していることが示されました。

ASDのある方は、このバランスが崩れやすく、脳が「興奮しすぎる」状態になりやすいことがわかっています。

その結果、何気ない出来事でも強い不安や緊張を感じてしまうことがあるのです。

藤田医科大学|セロトニンとグルタミン酸の相互作用による自閉スペクトラム症の新たな病態メカニズム

扁桃体の「過敏な反応」も影響

また、ASDのある方は脳の「扁桃体(へんとうたい)」という部分が、強く反応しやすいことも知られています。

扁桃体は、不安や恐怖を感じたときに働く場所です。

たとえば、「いつもと違う道を通る」「知らない人に会う」といった些細な変化でも、扁桃体が「危険!」と判断してしまい、過剰な不安反応を引き起こすのです。

これは、「こだわりが強い」「変化に弱い」といった行動の背景にもつながっています。

予測できない状況が不安になるのはなぜ?

「同じであること」に強くこだわる理由

ASD(自閉スペクトラム症)の特徴のひとつに、「同じやり方やパターンを繰り返したがる」という傾向があります。これは単なる「頑固さ」や「わがまま」ではありません。

背景には、予測できないことへの強い不安があります。

ASDのある人にとって、日常の出来事はとても予測しにくく、不確かで不安定に感じられることがあります。

そのため、「いつも通り」であることが安心につながり、日常のルールや手順に強くこだわるのです。

不安を感じやすい具体的な場面

特に以下のような場面では、強い不安や混乱が生じやすくなります。

- 交通機関の遅れ:電車やバスが時間通りに来ない

- 予定の変更:「買い物をやめて、急きょ公園に行く」などの予期しない提案

- 初めての場所:初めて行く病院、美容院、レストランなど

- イベントごと:運動会、遠足、旅行、祭りなど、日常と異なる出来事

これらに強く反応するのは、「こだわりが強いから」ではなく、安心を保つための脳の自然な働きと理解することが大切です。

感覚に敏感な脳が、不安をさらに強めてしまう

感覚の処理に特性がある

研究によると、ASDのある人の約7〜9割が、感覚の処理に何らかの違いを持っているとされています。

たとえば、「聴覚過敏」といって、周囲の音にとても敏感になる子どもも多くいます。

これは単に「音がうるさく感じる」というだけではありません。

以下のような私たちには気にならない刺激も、ASDの子どもにとっては大きなストレスになり得ます:

- 蛍光灯のちらつき

- エアコンの低い音

- 人の話し声や足音

- 衣服のチクチクした感触

感覚が過剰に入ってくる脳のしくみ

通常の脳は、重要でない刺激を自然にシャットアウトできる「感覚ゲーティング」という機能を持っています。

しかしASDの脳ではこの機能がうまく働かず、すべての刺激が強く、同じように脳に入ってきてしまうのです。

その結果

- 感覚過敏で疲れる

- 身体が緊張し、不安が増す

- さらに感覚に敏感になる

という悪循環が起こり、心も身体も休まらない状態になってしまいます。

ASDの不安は「性格」ではなく「脳の仕組み」

ASDのある人が感じる不安は、以下の3つの要因が重なって起きています。

- 脳の機能(例:セロトニンの働きの違い)

- 認知の特性(例:予測できない状況が苦手)

- 感覚の特性(例:音や光への強い反応)

つまり、「頑張れば慣れる」というものではなく、脳の特性に根ざした自然な反応です。

支援する側がこの仕組みを理解し、安心できる環境づくりを心がけることがとても重要です。

ASDの不安が強い原因は、脳機能、認知の特性、感覚処理という三つの要因が複合的に作用した結果です。

次の章では、年齢別に見たASDの特徴と支援のポイントについて詳しく解説します。

年齢別にみるASDの不安の現れ方と特徴

ASDの強い不安は成長に伴って変化しますが、どの年齢でも「予測できないことへの不安」と「感覚の過敏さ」が共通の基盤になっています。

年齢ごとの特徴を知ることで、適切な対応がしやすくなります。

幼児期に見られる不安の特徴

この時期の子どもの不安は、日常生活の中でわかりやすく現れるのが特徴です。

特に「保護者との分離」「環境の変化」「感覚への敏感さ」「日課の崩れ」に対して強く反応します。

主な不安の特徴

- 分離不安が強い

保護者から離れることを極端に嫌がる。登園時に毎回大泣きしたり、姿が見えなくなるとパニックになる。 - 新しい環境を強く拒否する

初めての場所で固まり動けない、知らない人を見て隠れてしまう、いつもの道と違うだけで強く反応する。 - 感覚刺激に過敏に反応する

掃除機やドライヤー、工事の音など特定の音に過敏。蛍光灯の下で落ち着かず、特定の服の素材を嫌がる。 - 日常のルーティンが変わることに強く抵抗する

いつもと違う順番で支度するとパニックになる。テレビ番組の休止や食器の変更にも混乱を示す。

幼児期の不安への対応方法

この時期の子どもには、言葉だけの説明よりも視覚的なサポートが効果的です。

視覚的なサポートを活用する

絵カードやスケジュール表などで「何が起きるか」を視覚的に示すことで、子どもが先の見通しを持ちやすくなり、不安を軽減する効果があります。

日々のルーティンを一定に保つ

なるべく同じ流れで生活を送ることが大切です。予定の変更がある場合は、前もって繰り返し伝えることで、安心感を保てます。

学童期(7~12歳)の不安とその対応

学校生活が始まると、子どもの不安はより社会的で複雑なものになっていきます。

この時期には、人間関係・学習・集団活動に関わる不安が特に目立つようになります。

学童期に見られる不安の特徴

-

友達づくりの不安

どうやって友達を作ればいいか分からない。休み時間に一人でいるのが恥ずかしく感じる。友達の輪に入るタイミングがわからない。 -

学習場面での不安

間違えることへの恐怖から手を挙げられない。グループ学習で役割が分からず不安になる。音読や発表を強く嫌がる。 -

集団生活への適応の難しさ

運動会や遠足などの行事に不安を感じる。給食や掃除などの場面でどう振る舞えばよいか分からず戸惑う。暗黙のルールが理解できず、注意されることが多い。

学童期の不安への対応方法

学童期の子どもの不安を軽減するには、家庭と学校が協力して支援することがとても重要です。

担任の先生に特性や困りごとを伝える

子どもの特性や、困っている具体的な場面(例:発表が苦手、集団行動に不安があるなど)を、担任の先生にできるだけ丁寧に伝えましょう。

合理的配慮をお願いする

必要に応じて、学校に合理的配慮(たとえば、音読や発表の免除、座席の配慮など)を求めることも検討できます。

安心できる「居場所」や「時間」をつくる

学校生活の中で、子どもが安心して過ごせる時間や空間があることで、不安を和らげることができます。保健室や図書室、廊下の一角など、落ち着ける場所をあらかじめ決めておくと安心です。

思春期・成人期(13歳~)の不安とその対応

思春期以降になると、お子さん自身が自分を客観的に見つめるようになり、それまでになかった種類の不安や葛藤が生まれてきます。

行動としては目立ちにくくなる一方で、内面的にはとても複雑な苦しさを抱えていることも少なくありません。

思春期・成人期(13歳~)の不安の特徴

アイデンティティに関する不安

-

「自分はまわりと何か違う」と気づくことが増え、戸惑いや孤立感を抱えやすくなります。

-

自分の将来像が持てず、漠然とした不安に襲われることがあります。

-

得意・不得意の差が大きいため、自分に自信が持てず、「このままで大丈夫なのか」と思い悩むことがあります。

社会的期待とのギャップ

-

「普通でいること」や「みんなと同じであること」への強いプレッシャーを感じやすくなります。

-

恋愛や友人関係がうまくいかず、「なぜうまくいかないのか」が分からないまま自己否定に陥ることもあります。

-

進学や就職など、社会的な適応を求められる場面で強い不安を抱えることがあります。

社会的カモフラージュによる疲労

-

周囲に「普通に見えるように」努力するあまり、本来の自分を抑え込み、慢性的な疲労感を抱えることがあります。

-

無理にアイコンタクトを続ける、興味のない話題に合わせる、感覚過敏を我慢する…といった行動が積み重なることで、二次的な不安やうつにつながるケースもあります。

思春期・成人期の不安への対応方法

この時期は、自分自身への理解と同時に、周囲との違いに気づき始める繊細な時期です。

特性を「弱点」として隠そうとするのではなく、「理解し、必要なサポートを得ながら自分らしく生きる」という視点が大切になります。

自己理解と自己受容を支える

お子さん自身が「なぜ自分はこう感じるのか・困るのか」を理解できるよう、丁寧に言葉にして伝える機会を持ちましょう。

本人が自分を肯定的に理解できることは、不安の軽減につながる大きな一歩です。

周囲との比較から離れる環境をつくる

まわりと「同じであること」よりも、「自分に合った方法で生きること」を尊重する姿勢が求められます。

必要があれば、学校や職場にも協力を求め、環境面での配慮を話し合っていきましょう。

「演じなくてもよい場所」を確保する

社会的カモフラージュが強くなるこの時期、家では「安心して素の自分でいられること」がとても大切です。

家庭の中で無理に変化を求めず、本人が安心できる関係性や空間を保ちましょう。

医療・支援機関とのつながりを持つ

本人の不安や疲れが強い場合は、発達障害に詳しい医療機関や支援機関に相談することも選択肢のひとつです。

思春期や成人期になってから診断を受けるケースも増えており、適切な理解と支援を得ることが、長期的な安定につながります。

年齢が変わると、不安の表れ方も変わりますが、どの年代でも「先の見通しがつかないことへの不安」と「感覚の過敏さ」は共通しています。

次の章では、こうした不安に対してどのように対応すればよいか、具体的な方法をわかりやすくご紹介します。

毎日実践できる!お子さんの不安を和らげる方法

ASDの不安を軽くするには、お部屋の環境を整える、気持ちをコントロールするコツを覚える、いざという時の対処法を身につける、という3つのステップがあります。

どれか一つだけでなく、お子さんの様子に合わせて組み合わせることで、変化を感じられる可能性があります。ただし、効果には個人差がありますので、お子さんの反応を見ながら進めることが大切です。

まずは環境から!お子さんが安心できる空間づくり

五感にやさしい環境にしてみましょう

【見た目の工夫】お子さんがホッとできる環境を作る

- 電気の調整: 蛍光灯がチカチカして気になるなら、やわらかいLED電球に変えたり、間接照明を使ってみる

- 片付け: お子さんのお部屋や勉強する場所は、できるだけ物を少なくしてスッキリさせる

- 色選び: 派手な色の飾りは避けて、落ち着いた色でまとめる

【音の工夫】音に敏感なお子さんには、こんな対応方法があります

- イヤーマフ: お出かけの時や集中したい時に耳を守るイヤーマフを使用する

- 静かな場所: お家の中にお子さんだけの静かな「ひとりになれる場所」を作る

- 事前に教える: 掃除機をかけたり工事の音がする時は、前もって「今から大きな音がするよ」と伝える

【肌触りの工夫】

- 服の素材: 肌触りの良い綿などの自然な素材を選び、服のタグやゴムのきつさに気をつける

- 触って安心するもの: やわらかいボールや小さなおもちゃなど、触ると落ち着く場合があるものを用意する

※これらの方法の効果には個人差があります。お子さんの様子を見ながら試してみてください。

「今日は何があるかな?」が分かる工夫

【絵や写真のスケジュール表】お子さんが一日の流れを分かるように、絵や写真を使った予定表を作ってみましょう

- 朝起きてから夜寝るまでの普段の流れ

- 学校行事や特別な予定がある日のスケジュール

- 時間が分かりにくい場合は、タイマーやアラームも一緒に使う

【予定が変わる時の伝え方】どうしても予定を変える必要がある時は・・・

- できるだけ早めに、具体的に説明する

- なぜ変更が必要なのか、理由も一緒に教える

- 新しい予定を絵や写真で見せる

パニックになりそうな時の「その場でできる」対処法

お子さんが不安で落ち着かなくなったとき、すぐにできる方法を知っておくと安心です。

無理なく使えるものを、少しずつ試してみましょう。

すぐにできるリラックス方法

呼吸を整える方法

不安になった時の対処法として、呼吸を整える方法があります。

- 4つ数えながら鼻から息を吸う

- 4つ数えながら息を止める

- 4つ数えながら口からゆっくり息を吐く

- 4つ数えながら息を止める

- これを5-10回繰り返す

この呼吸法で、体がリラックス状態に近づく場合があります。

5-4-3-2-1法(現実に戻る方法)

パニックになりそうな時に落ち着きを取り戻す方法です。感覚を使って“今ここ”に意識を戻すことを目的としています。

| 数字 | 行動 | 補足 |

|---|---|---|

| 5 | 見えるものを言う | 例:「時計、カーテン、机、ペン、窓」など |

| 4 | 触れるものに触る | 「服、いす、床、手」など、実際に触るのが大事です |

| 3 | 聞こえる音に耳を澄ます | 「車の音、時計の音、外の声」など |

| 2 | 匂いを感じる | ハンカチに好きな香りをしみこませても◎ |

| 1 | 味わうものを口にする | 小さなアメやガムなど、持ち歩けるものを準備すると安心 |

体の力を抜く練習

体の緊張に気づき、それを自分でゆるめる練習です。

- 手をギュッと握って5秒間力を入れる

- 一気に力を抜いて、楽になった感じを味わう

- 肩、顔、お腹、足など、全身の各部分で同じことを繰り返す

手に持てる「安心グッズ」

| 種類 | 例 | 効果 |

|---|---|---|

| 触って安心 | やわらかいボール、フィジェットトイ | 手を動かすことで気持ちがまぎれる |

| 持ち歩ける | 小さなぬいぐるみ、お守り | “安心できるもの”がそばにあるだけで落ち着きやすくなる |

| 音で落ち着く | 好きな音楽や自然音 | 音に集中することで不安を切り替えられる場合も |

| 見て安心 | 家族やペットの写真 | 安心するイメージで気持ちがやわらぐことがあります |

このように、環境・気持ち・行動の3つの方向からアプローチすることで、ASDのお子さんの強い不安の軽減に役立つ可能性があります。

ただし、効果には個人差があり、すべての方法がすべてのお子さんに適するわけではありません。お子さんの様子を見ながら、無理のない範囲で試してみてください。

最後に、専門的な支援について解説します。

ASDのお子さんの不安でお困りの親御さんへ

ASDのお子さんの不安が強く、日常生活に大きく影響している場合は、一人で抱え込まずに専門の支援を受けることが大切です。

適切なサポートを得ることで、お子さんもご家族も安心して過ごせるようになります。

専門機関への相談

-

医療機関

薬物療法は慎重に行われます。副作用のリスクがあるため、必ず発達障害に理解のある専門医と相談しましょう。まずは環境調整や心理療法を試すことが基本です。 -

心理療法

認知行動療法(CBT)やソーシャルスキルトレーニングなど、専門的な支援でお子さんの不安や対人関係の悩みにアプローチできます。 -

福祉・教育の支援

発達障害者支援センターや精神保健福祉センターでは、日常生活の相談や就労支援が受けられます。学校でも合理的配慮を求めることができます。

ご家族の心のケアも大切に

ASDのお子さんを育てる日々のなかで、親御さんやご家族が心身ともに疲れを感じることは、決して珍しいことではありません。

ご家族が元気でいることは、お子さんにとっても大切な安心材料です。無理をせず、支援を頼ることを大切にしてください。

親御さんのこころの疲れに気づいたら

日々の対応や将来への不安から、ストレスが積み重なっていませんか?

ある調査では、ASDのお子さんを育てる保護者の約8割に抑うつ症状が見られると報告されています。

- 子育ての不安や悩みを話せる「カウンセリング」

- 実践的な対応方法を学ぶ「ペアレント・トレーニング」

- 同じ立場の方と話せる家族会や交流会

こうした場を利用することで、心の負担が少し軽くなることがあります。

出典:Autism Statistics You Need To Know in 2024

「親亡き後」の不安と、今できる準備

将来、お子さんが一人になった時のことを考えると、不安が募るのは自然なことです。

でも、「今できること」を少しずつ積み重ねていくことで、不安が具体的な「準備」に変わっていきます。

- 成年後見制度などの法的サポートの確認

- グループホームや支援施設の見学

- 地域の人や専門職とつながりをつくる

- ライフプランを家族で話し合う

今はすぐに決めなくても、「調べてみる」「話し合ってみる」だけでも大きな一歩になります。

きょうだい児にも寄り添う視点を

ASDのお子さんのきょうだいは、周囲に気を使ったり、我慢をしたりすることがあります。

将来への責任感や孤独を感じる子も少なくありません。

- きょうだい児支援プログラムに参加する

- 同じ立場の子と出会える交流会を活用する

- 「あなたも大切な家族だよ」と伝える機会を持つ

きょうだい児が安心して過ごせる環境も、家族全体の安心感につながります。

専門家と連携しながら、家族みんなで支え合うことが、不安を和らげる一番の近道です。

困ったときは、一人で抱え込まずに、信頼できる専門機関に相談してみてください。

不安や困りごとは、誰かに話すことで少し楽になることがあります。

お子さんのためにも、そしてご自身の心と体を守るためにも、安心して相談できる場所を活用することをおすすめします。